たったひとりの生徒さんのために、復習用テキストを、ちまちまと作っております。

准高齢者の生徒さん、基本功や套路の練習をすると、どうしても、体がいびつに、バランスの悪い姿勢になります。

まだ、柔軟性もないし、筋力も衰えているので、しかたないですが、初心者(中級者でも)にありがちな膝潰れとか、カダラをねじったりになってしまいます。

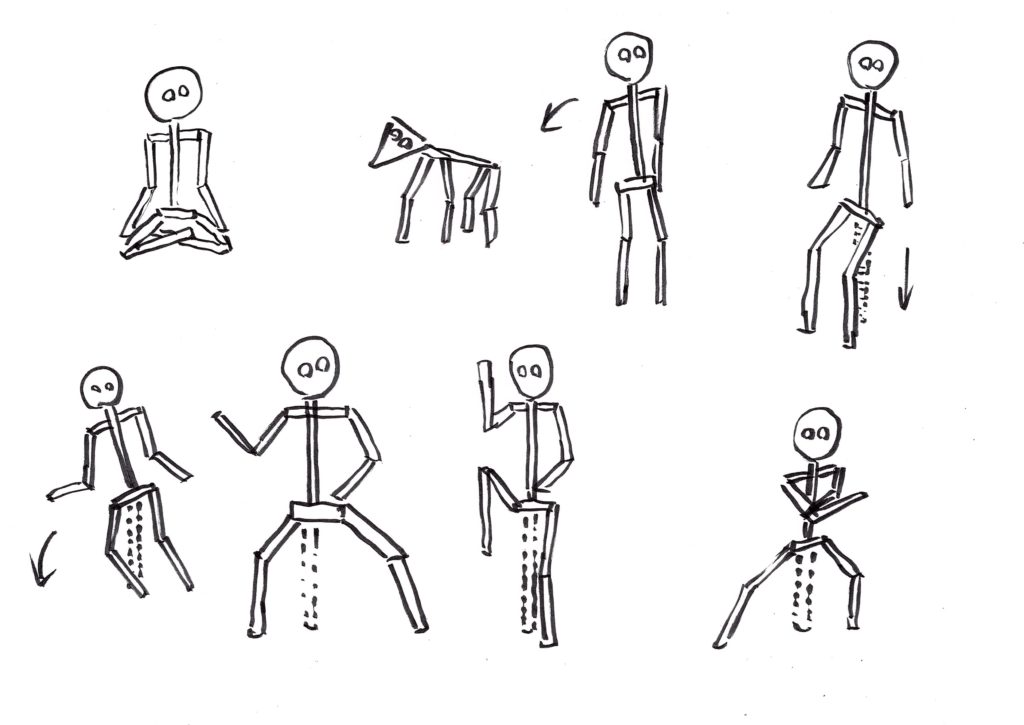

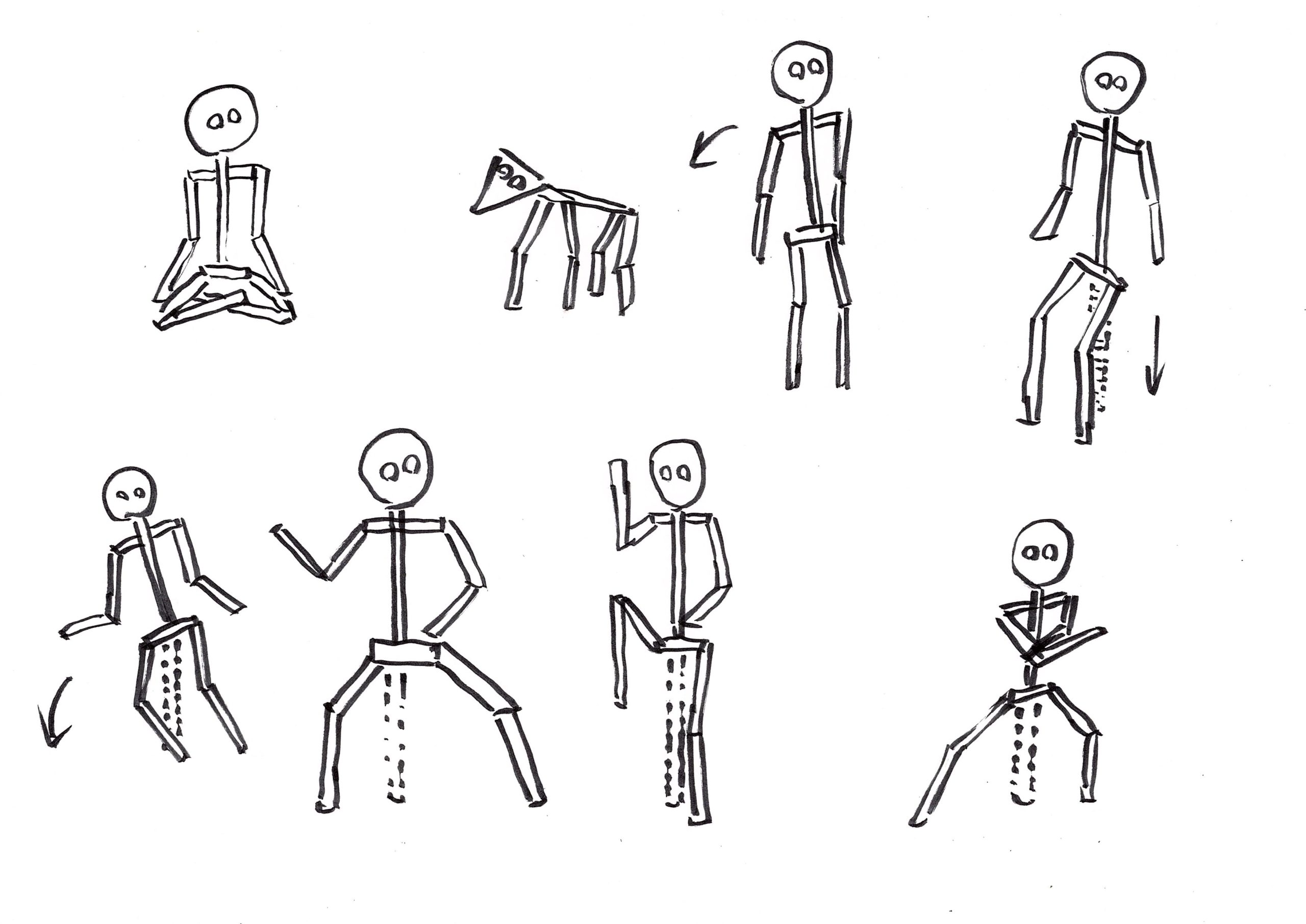

そこで、なにか良いイメージをもってもらえれば、と思い、イラストを書いてみました。

建築途中の木造住宅のような、柱と棟だけの絵とか、ガイコツの立っているような絵を書いて、はたと気づきました。

太極拳って、2本足で立っているようで、ほとんどの定式は、実の足と虚の足になっています。正味、体を支えているのは1本足です。

でも、上手な人はとっても安定している、実は見えない三本目の支柱があるのではないか! と。

站椿功のときは、椅子に座っているような感じで、といいますね。

雲手の練習のときも、椅子から椅子へお尻を載せ替える感じで、と習いました。

ならば、これ、すべての動作で、自分のお尻の下に椅子がある、背骨から垂直に地面に伸びている支えがあると考えたら、どうだ!

(絵は、安定している姿勢と、不安定な姿勢を説明したもの)

なかなかのアイデアだと思いましたが、まずは、自分で試してみようと思いまして、套路の最初から最後まで、お尻の下に椅子、または支えの棒があると想像して、通してみました。

すると、実に、しっくりくるのです。

今までとそんなに体勢が変わるわけじゃないですが、意識が変わりました。

独立の動作であっても、1本足で立っているのじゃなくて、実の足と、見えない第3の支柱で立っているイメージです。足1本だと考えると、フラフラしますが、片足と、幻の支柱の、合計2本で立っているのだと考えると、安定感が断然変わります。

2本足で立つ構えであっても、虚となる足では体を支えておらず、地面に載っているだけ、実の足と第3の支柱で立っているイメージです。

もちろん円襠開胯とか尾閭中正も守った上での話ですが、円襠開胯とか尾閭中正にしても、第3の支えの意識があったほうが、理解しやすいような気がしてきました。

套路の中で、特に、おおっ、変わった! と思ったのが、二路の掃腿の動作です。

掃腿は、しゃがんで片足を地面スレスレに振り回す動作です。このとき、軸になるのは、軸足じゃなくて、お尻の下の支柱だとイメージしたら、回転がスムーズに鋭くなりました。

物理的に考えて、地面についている軸足が中心になっているとは思うのですが、イメージ上では、尾てい骨から垂直下にある支柱を中心としてまわるようにすると、なんだかうまくいくような気がします。

気のせい、勘違いの可能性はありますが、このアイデアはしばらく自分の中で熟成させた上で、指導に取り入れてみたいと思います。

目次

訂正:第3の支柱など、ない

2020年3月18日、訂正します。

地面を蹴ることなく、瞬間的に体重移動できるコツを教わりまして、この第3の支柱という意識をあらためました。

特に、陳式太極拳老架式一路の場合、軸足から軸足へ、100%体重は移り変わっていくものですから、第3の支柱などあったら、動きが鈍ります。

意識上も物理上も、体重は軸足の上にあるのだなと、考えを変えました。

すると、より動きが良くなったように思います。

二路の掃腿も、やっぱり軸足を中心に重心があるよなあ…と思った次第です。

体重移動についての記事

↓

このように、いろんなことを学んだり思いついたりして、前の考えを改めたり、ご破産にしたり、その繰り返しが、私の太極拳歴のほとんどでした。

しかし、良い師について、正しく学べば、一発です。

さらに訂正:纏絲があればすべて解決

さらに追記いたします。

纏絲の勁を養い、丹田が充実してくると、体は常に安定して浮いているような感じがしてきます。

安定して浮いているって、矛盾しているようですけど、それが陰陽というものです。

そうなると、第3の足などいらないし、体重移動さえ意識しなくて良くなりました。

これはたゆまぬ鍛錬の賜物です。

でも初心者向きの話じゃありませんので、やっぱり最初は第3の足を意識しても良いかなーという気もしてきました。

どっちやねん! といわれそうですが、修行には段階があるという話ですね。

コメント